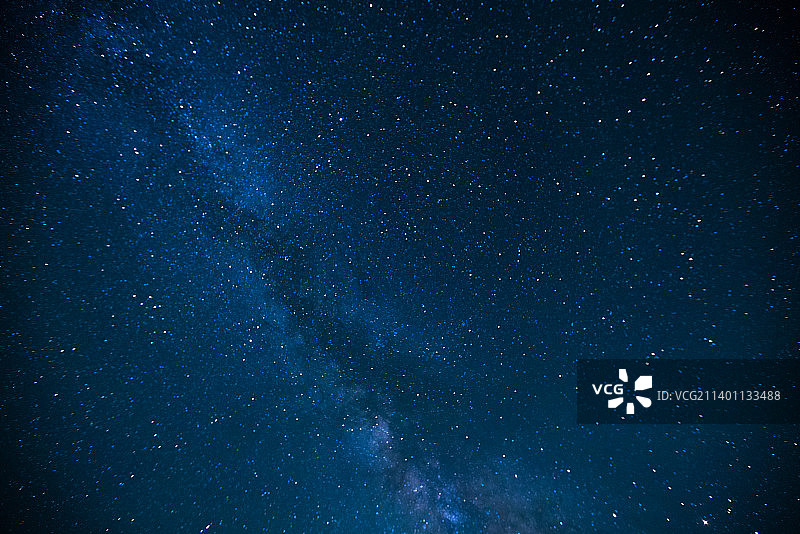

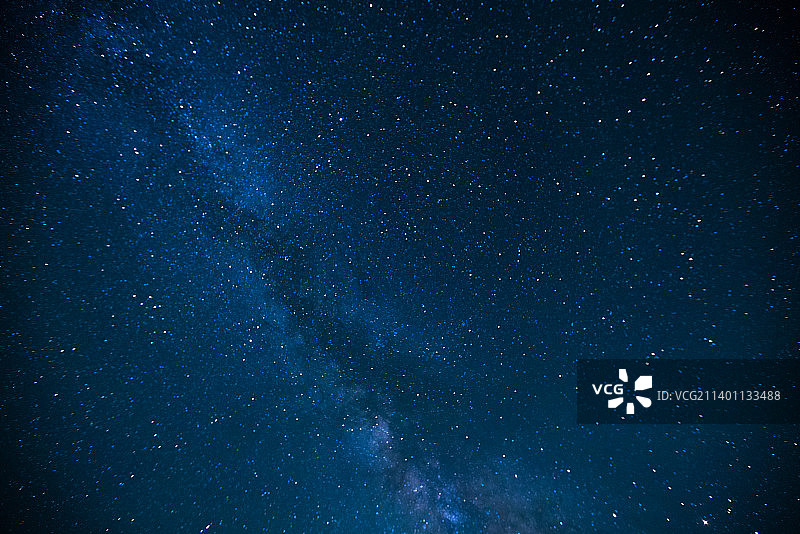

星河落入凡尘时

**

暮色像一块被揉皱的蓝丝绒,轻轻覆盖在城市上空。巷口修鞋匠老周正收拾工具,锈迹斑斑的台灯下,放着一双补好的童鞋,鞋边还细心地涂了防水胶。这样的场景每天都在城市的各个角落上演,那些看似普通的人,用自己的方式散发着光与热,让平凡的日子有了星辰般的璀璨。当我们放慢脚步,会发现生活中处处是温暖的故事,每一份善意都是落入凡尘的星河,照亮了人间的路。

一、暗夜里的提灯人

凌晨两点的街道空无一人,外卖员陈风刚送完最后一单。寒风呼啸着穿过楼宇,他裹紧外套,却在路过天桥时停下了脚步。桥洞下蜷缩着一个流浪汉,身上只盖着薄薄的旧棉被。陈风犹豫了一下,转身跑回便利店,买了热包子和暖宝宝。“大叔,晚上冷,吃点东西暖暖身子。” 流浪汉茫然地抬起头,接过还冒着热气的包子,干裂的嘴唇动了动,却没说出话来。

这样的 “偶遇” 并非偶然。陈风的老家在偏远山区,小时候家里穷,总有人偷偷在他家门口放些粮食和衣物。“那时候不知道是谁做的,但心里一直记着这份温暖。” 陈风说。如今他成了外卖员,每次看到需要帮助的人,都会想起童年时那些匿名的善意。他的电动车后备箱里,常年备着毛毯、面包和热水,遇到流浪猫狗也会停下来投喂。“我做的都是小事,只是希望能像别人当年帮我一样,给这个世界添点暖。”

生活中总有一些人,像暗夜里的提灯人,用自己的微光为他人照亮前路。他们或许没有惊天动地的壮举,却用点点滴滴的善意,让这个世界变得更加温柔。当我们接过他人递来的 “灯”,再将这份光亮传递出去,就能汇聚成驱散寒冷的星河。

二、耳蜗里的春天

特殊教育学校的律动教室里, deaf 教师李楠正在教孩子们 “听” 音乐。她站在讲台上,随着《春天在哪里》的旋律舞动身体,孩子们则把手轻轻放在她的肩膀上,感受着节奏的震动。一个扎着马尾的小女孩突然笑了,她咿咿呀呀地比划着,眼里闪烁着兴奋的光芒。李楠蹲下来,握住她的手放在音箱上,让她感受低音炮传来的震动。“对,就是这样,音乐就在我们的身体里。”

李楠自己也曾是听障儿童,是一位特教老师改变了她的人生。“那时候我觉得世界是安静的,直到老师带着我用身体去感受声音,我才知道原来这个世界这么热闹。” 从师范毕业后,李楠毅然选择回到母校任教。她自费学习手语舞,还把流行歌曲改编成适合孩子们的律动操。为了让孩子们 “听懂” 古诗,她把《静夜思》的意境编成手势舞,带着孩子们一边比划一边感受诗词的韵律。

在李楠的教室里,墙上贴满了孩子们的 “作品”—— 用彩泥捏的音符、画在纸上的旋律线,还有一张全班同学的合照,每个孩子都笑得格外灿烂。“我不能让他们听到声音,但可以让他们感受到世界的美好。” 李楠说。这些被上帝按下静音键的孩子,在她的带领下,终于触摸到了属于自己的春天。

生命的奇迹在于,当一扇门关闭时,总有人会为你打开一扇窗。李楠用自己的坚持与热爱,在无声的世界里种下了音乐的种子,让那些曾经沉寂的生命,也能绽放出动人的光彩。这种跨越障碍的爱与付出,正是人间最温暖的能量。

三、屋顶上的星光

老城区的筒子楼里,退休电工老王最近多了个 “爱好”—— 给邻居修电灯。六楼的张奶奶眼睛不好,家里的灯泡坏了半个月,老王得知后扛着梯子就去了。“您老别摸黑,我这就给您换上新的。” 他熟练地拧下旧灯泡,又检查了线路,“线路有点老化,我帮您重新接一下,以后用着更安全。”

老王的 “业务范围” 越来越广,从修水管到调电视信号,谁家有事喊一声,他随叫随到。有一次,三楼的小夫妻加班晚归,发现家门口放着一盆刚洗好的青菜,旁边还有张纸条:“看你们阳台的菜该摘了,顺手洗干净了,记得炒着吃。” 那是老王的字迹。这样的 “顺手帮忙” 成了筒子楼里的日常,在老王的带动下,年轻人开始主动帮老人拎重物,邻居们也会互相分享自家做的美食。

“以前大家下班就关门,老死不相往来。” 老王感慨道,“其实人心都是热的,就看谁先迈出那一步。” 如今的筒子楼里,常常能听到邻居们互相打招呼的声音,楼道里的杂物少了,笑脸多了。老王在屋顶安装的太阳能灯,不仅照亮了漆黑的楼梯,也照亮了邻里之间的温情。

有时候,温暖的传递就像滚雪球,一个小小的善举,就能带动一群人行动起来。老王用自己的热心,让冰冷的楼道有了家的温度,也让我们明白:真正的正能量,从来都不是遥不可及的口号,而是藏在柴米油盐里的烟火温情,是邻里间相视一笑的默契,是举手之劳间传递的善意。

四、云端上的邮差

在海拔三千米的雪山脚下,邮递员尼玛拉木骑着马,背着邮包穿行在蜿蜒的山路上。这条路他走了二十年,马蹄印早已深深嵌入冻土。“山里的老人等着看报纸,孩子们盼着收通知书。” 尼玛拉木说。有一次突降暴雪,为了按时把高考录取通知书送到牧民家,他在雪地里跋涉了八个小时,到达时双脚已经冻得失去知觉。

这样的坚守并非没有代价。尼玛拉木的女儿从小在奶奶家长大,直到上小学才第一次见到爸爸穿制服的样子。“爸爸,你的邮包里装着星星吗?” 女儿好奇地问。尼玛拉木把她抱在怀里,指着远处的雪山:“爸爸送的是比星星更亮的东西,是山里人连接外面世界的光。”

如今,尼玛拉木的邮包里多了智能手机和卫星电话,他成了山里人的 “云端邮差”。他教会牧民使用视频通话,帮老人给在外打工的孩子发语音。当山村里第一次传来孩子们对着屏幕喊 “妈妈” 的声音时,尼玛拉木悄悄抹了抹眼泪。“这条路我会一直走下去,直到走不动为止。”

在那些偏远的角落,总有一些人如尼玛拉木般,用执着的脚步丈量着大地,用坚守的信念传递着希望。他们或许默默无闻,却用自己的方式连接着世界,让那些被群山阻隔的心灵,也能感受到阳光的温暖。这种穿越风雪的坚持,是人间最厚重的正能量。

五、掌心里的银河

深夜的医院病房里,护士长陈静正在巡视。她轻轻为每个病人掖好被角,动作温柔得像对待婴儿。走到 32 床时,她发现老人睁着眼睛发呆,便轻声问:“张爷爷,睡不着吗?” 老人指了指床头柜上的全家福,陈静拿起照片,坐在床边陪他聊起了家常。“您女儿今天打电话说,下周就回来看您了。” 老人听完,脸上露出了笑容,慢慢闭上了眼睛。

陈静做了三十年护士,见过太多生离死别,也收获了无数感动。有个临终的病人曾拉着她的手说:“谢谢你,让我最后一程走得这么温暖。” 这句话让她更加坚定了自己的选择。她创建了 “临终关怀” 小组,带着护士们学习心理学和沟通技巧,用陪伴和倾听,让生命的最后阶段充满尊严。

在陈静的办公室里,墙上贴满了患者寄来的明信片。有一张来自西藏的明信片上写着:“陈护士长,您说的‘掌心里的银河’我看到了,原来生命的尽头真的有光。” 那是一位患癌的年轻画家,临终前在陈静的手心画了一幅星空。“我们无法延长生命的长度,却可以拓宽它的宽度。” 陈静说。

当生命走向终点,温暖的陪伴是最好的告别。陈静和她的团队用专业与爱心,为那些即将离去的人点亮了最后一盏灯,让他们在温暖中与世界告别。这种直面生死的温柔,是人间最珍贵的正能量,让我们明白:爱与关怀,是穿越生死的永恒光芒。

凡尘里的星河

晨光再次洒向城市,老周的修鞋摊前已经摆好了几双待修的鞋子,陈风的外卖箱里多了几条给流浪狗的火腿肠,李楠的教室里响起了孩子们用手语 “唱” 的国歌…… 这些平凡的人,用各自的方式诠释着正能量的含义。

生活从来不是波澜壮阔的史诗,而是由无数个平凡瞬间组成的长卷。当我们愿意在他人需要时伸出援手,在困境中保持微笑,在平凡中坚守热爱,就是在为这个世界增添光亮。那些看似微不足道的善意,如同落入凡尘的星河,终将汇聚成璀璨的光芒,照亮整个人间。

让我们都成为那束光吧,在生活的褶皱里种下温暖,在岁月的长河中传递希望。因为当每个人都点亮自己的微光,这人间,便成了星河。